「登録支援機関」とは

「登録支援機関」について解説します。

特定技能制度おいて、所属機関(受入企業)は、1号特定技能外国人に対して、日常生活上、職業生活上、社会生活上の総合的な支援(1号特定技能外国人支援)を行うことが求められます。この支援を適切に行う事ができる企業でなければ、「1号特定技能外国人」を受け入れることはできないということです。

ただし、そうはいっても、総合的な支援の体制を整備するには相当な知識・マンパワー・コストが必要になります。外国人雇用が不慣れな中小零細企業においては、この支援体制の整備が難しい事を理由に「1号特定技能外国人」の受け入れを断念せざるを得ないという事にもなりかねず、それによって「特定技能1号」という在留資格が使われづらい制度になってしまっては困ります。

そこで、これらの支援業務は、必ずしも受入企業自身が行うことに限定されておらず、第三者機関である「登録支援機関」へ外部委託することが可能な仕組みが取られているのです。

以下では、登録支援機関とは、

・どんな支援を行う必要があるのか?

・登録支援機関には誰がなれるのか?

・どのような要件を満たせば登録支援機関になれるのか?

・登録支援機関になるための手続きは?など、

これから登録支援機関になりたいとお考えの経営者様又は企業担当者様向けに解説していきたいと思います。

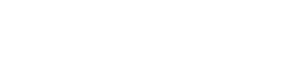

「登録支援機関」とは、受入機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行うために新たに発足する機関であり、登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録の期間は5年間で更新が必要です。

◆登録支援機関は、どんな支援を行う必要があるのか

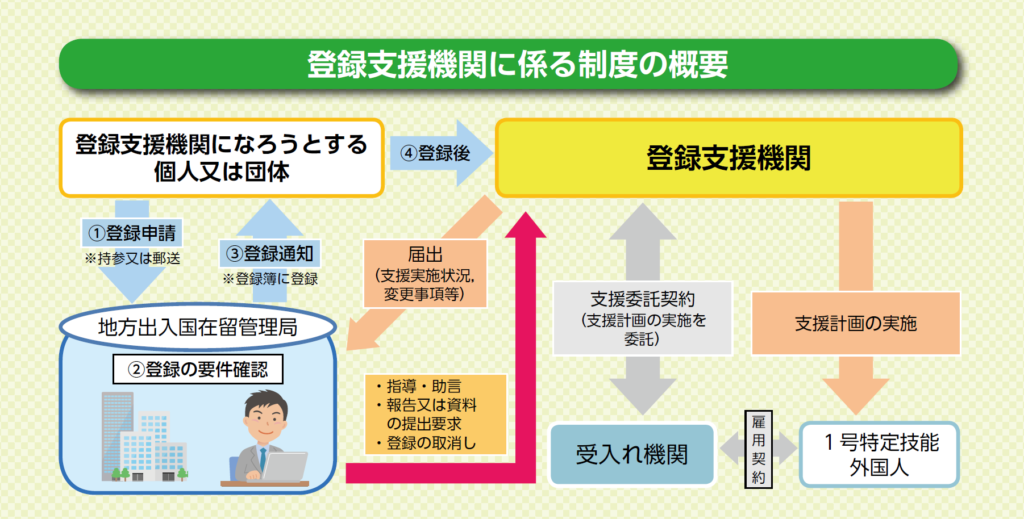

1号特定技能外国人に対して行う、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援とは、下記のような支援を言います。

- 1号特定技能外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供。

- 在留中の外国人に対しては、定期的に生活オリエンテーションの実施。

- 当該外国人の銀行口座の開設や携帯電話等生活する上で必要な契約に関する支援。

- 入国時や帰国時の空港等への送迎。

- 外国人の住宅確保に向けた支援。

- 日本で生活するための日本語習得支援。

- 外国人からの相談や苦情への対応。

- 各種行政手続きに関する情報提供及び支援。

- 外国人と日本人との交流促進に関する支援。

- 非自発的離職時の転職支援など。

また、出入国在留管理庁との関係においても、「支援実施状況に係る届出」などの責務を担うことになりますので、行うべき仕事は多岐にわたります。

◆登録支援機関には誰がなれるのか

登録支援機関の登録はNPO法人など非営利目的の法人に限られているわけではなく、株式会社などの営利企業であっても登録することは可能です。また、法人に限定されているわけでもなく、所定の要件を満たせば個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても登録支援機関になることができます。

◆登録支援機関になる為の要件とは

個人でも要件を満たせば登録支援機関なれるわけですから、対象となる裾野は非常に広いわけですが、あくまで要件を満たせばという話になります。以下では、どのような登録要件を満たす必要があるのかを見ていきましょう。

- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

- 次の①~④のいずれかに該当すること ①登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること ②登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること ③選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること ④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

- 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること

- 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないことなど

上記要件について、ご質問の多い内容にも触れていきたいと思います。まず支援責任者と支援担当者についてですが1人での兼務も可能です。逆にそれぞれ複数名選任しておくことも可能です。

次に、外国人を総合的かつ適正に支援していくうえで、法人又は個人に対して、過去の外国人中長期在留者の受け入れ実績や相談実績などが求められています。ここでいう中長期在留者は、就労ビザの外国人を想定しておりますので、日本人の配偶者など身分系ビザの方は含まれません。

外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していることについては、1号特定技能外国人の日本語レベルをN4レベルと想定しますと、丁寧な情報提供及びヒアリングを行う上では、やはり母国語での支援実施が必要となりますので、自社内に対応できる外国人及び通訳者を雇用するか、もしくは通訳者又は通訳会社などとアライアンスを組んでおく必要が出てきます。

これら以外にも当然に入管法令や労働法令を過去もきちんと守ってきた個人または法人でなければ登録支援機関の登録を受けることは難しいといえます。

◆登録支援機関になる為の手続きとは

- 「申請先」は、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)となります。

- 「申請方法」については、出入国在留管理局への持参又は郵送が可能です。出入国在留管理局は、慢性的に混雑しているため、郵送による方法がお勧めかもしれません。(オンライン申請には対応しておりません。)

- 審査期間は、おおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日の2か月前までに申請が必要です。

- 申請は行政書士等の代理人でも行うことができます。下記に列挙する登録申請書(登録手数料として、収入印紙28,400円が必要)及び添付資料を出入国在留管理局へ申請し、無事に登録支援機関の登録が認められれば、登録支援機関登録通知書が交付され、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。その後5年に1度、登録の更新を受ける必要があります。

〇提出書類等

- 登録支援機関登録申請書

- 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)

- 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)

- 役員の住民票の写し(法人の場合)

- 登録支援機関概要書

- 登録支援機関誓約書

- 支援責任者の履歴書、就任承諾書及び誓約書の写し

- 支援担当者の履歴書、就任承諾書及び誓約書の写し

- 返信用封筒(470円分の切手を貼付)

- 手数料納付書